Mohamed Ali Eltaher et les destinées tunisiennes de la cause palestinienne

Adnen el Ghali

[Texte original]

Nous avons commandé ce texte historique pour cette édition de la ZAT. Adnen El Ghali est un expert avec lequel L’Art Rue collabore fréquemment, dans le cadre de programmes tels que Civic Spaces, Turn Labs, Between Land and Sea et Les Ateliers de la Ville rêvée.

Mohamed Ali Eltaher avec Habib Bourguiba et la première dame lors de sa dernière visite en Tunisie, en 1966

C’est en sa qualité de « grand combattant du Monde arabe, journaliste de renom et ami personnel du président Bourguiba »¹ que Mohamed Ali Eltaher est accueilli en grande pompe à l’aérodrome de l’Aouina en juin 1958. Bien plus que l’unité arabe ou celle du Maghreb, cet homme aussi brillant que loquace incarne en Tunisie l’ancienneté d’un engagement en faveur de la Palestine et des droits inaliénables de ses habitants, exprimé de longue date et par de nombreuses franges de la population.

Né en 1896 à Naplouse, son père, Aref Eltaher, l’inscrit à un kuttab (école coranique assurant l’instruction élémentaire) à Jaffa où l’enfant passe ses années de jeunesse. Si sa formation initiale reste peu connue, sa production de journaliste l’est bien plus et dénote d’un réel talent tant littéraire que politique². En peu d’années d’activités, il devient le correspondant à Jaffa du quotidien libanais Fata al-ʿArab dont le siège est à Beyrouth. En 1914, à 18 ans révolus, il publie, en forme d’avertissement contre les dangers du sionisme, un article détonnant intitulé « Les sionistes en Palestine »³.

Portrait de Mohamed Ali Eltaher. Beyrouth, 1974

La Première Guerre mondiale et ses conséquences désastreuses sur le Levant entraînent son déménagement en Égypte où ses activités politiques lui aliènent les autorités britanniques qui ne tardent pas à l’emprisonner (1915 –1917). Mohamed Ali Eltaher regagne la Palestine à la fin de la guerre et se consacre au journal Suriya al-Janubiyya, fondé à Jérusalem et dont il est le rédacteur en chef. Bien que nommé à l’Office des postes et télégraphes, il renonce à son poste et quitte la Palestine dont le passage sous mandat britannique⁴ entérine l’œuvre sioniste. Désormais reconverti dans le commerce d’olives de Naplouse, il vit des revenus de sa modeste échoppe du quartier de Saydina al-Hussein au Caire. En quelques années, la boutique devient un cercle politique majeur où échangent et se rencontrent des représentants des mondes arabe et musulman. Eltaher fonde dans la foulée le Bureau d’Information Arabe Palestinien du Caire et le Comité Palestinien qui réunissent journalistes, écrivains, poètes et juristes, engagés dans une mission d’information des masses arabes et musulmanes de la lutte engagée par le mouvement national palestinien. La presse locale, principalement al-Liwaaʾ al-Masri [The Egyptian Standard], lui ouvre ses colonnes et notre auteur ne cesse d’alerter l’opinion sur les dangers du sionisme et de la création d’un État hébreu bénéficiant de la protection britannique. Eltaher décide en 1924 de créer son propre organe de presse, al-Shura, conçu initialement pour traiter les affaires d’Orient (Palestine, Syrie, Liban et Jordanie) et dont il élargit les prérogatives à la défense des causes arabes et à la libération des peuples opprimés où qu'ils soient. Le siège du journal devient un cercle politique important où le Tunisien Abdelaziz el Thaalibi⁵ côtoie le Marocain Allal el Fassi, le Syrien Choukri Bey al-Kouatli et des figures nationalistes arabes et pan-islamistes du monde entier. Devenant plus virulent et critique à la suite de sa visite de la Palestine de 1925, les foudres des puissances coloniales, essentiellement la Grande-Bretagne, ne tardent pas à s’abattre sur lui et se traduisent par des interdictions de publication et des confiscations pures et simples. Il jouit d’un vaste mouvement de solidarité de la part de ses confrères arabes et peut publier, sans frais et en toute liberté, dans les colonnes des journaux al-Nas, al-Minhaj, al-Jadid, al-Shabab, and al-ʿAlam.

Extrait de Mohamed Ali Eltaher, Khamsûna 'âman fî al Qadhâyâ al 'Arabiyya, Muassasat Dâr al Rayhânî, Beyrouth, 1974

Comme des milliers de Palestiniens, musulmans et chrétiens confondus, il voit toutes ses demandes d’obtention d’un passeport palestinien rejetées par la puissance, mandataire, qui en distribue pourtant avec largesse aux nombreux migrants venus des quatre coins de l’Europe. De plus en plus harcelé par les services britanniques en Egypte, il change fréquemment de résidence et d’identité avec la complicité d’officiels égyptiens agissant sur instruction du roi Farouk. L’arrivée de Mustafa al-Nahhas Pacha au pouvoir en 1942 le met pour un temps à l’abri de la vindicte britannique.

La création de la Ligue arabe au Caire, en 1944, permet de coordonner l’action extérieure des six puissances fondatrices en faveur de la question palestinienne. La Tunisie et le Maghreb ne sont pas loin. Habib Bourguiba a en effet créé le bureau du Néo-Destour au Caire et en a confié les soins à Habib Thameur et Hassine Triki qui sont rejoints par Rachid Driss, Taïeb Slim et Hédi Saïdi. Le bureau devient le point de ralliement de la communauté maghrébine du Caire et se métamorphose en bureau du Maghreb arabe6 — appelé par les nationalistes maghrébins le « 10 Downing Street »7 — en 1947 à la suite de la tenue du congrès de l'Afrique du Nord, du 15 au 22 février 1947 ; la Ligue arabe ayant accepté d'inscrire à l'ordre du jour de ses travaux la question maghrébine. Sur place, le cheikh égyptien (naturalisé en 1932), d’origine tunisienne, Muhammad Al-Khidr Husayn, qui deviendra Grand Imâm d’Al-Azhar en 1952, en fait partie8.

Mohamed Ali Eltaher, Habib Bourguiba et Allel el Fassi

Autour de la cause palestinienne, perçue comme la mère de toutes les causes, s’agglomèrent les mouvements de revendication de l’autodétermination des peuples victimes de la colonisation et de la dépossession. Si Eltaher avait écrit sur la Tunisie dans des journaux égyptiens dès le début des années 1920, la rencontre avec Bourguiba avait eu lieu lors de la décennie suivante et sera souvent évoquée par le président tunisien dans ses discours publics. C’est dans cette atmosphère fébrile que Mohamed Ali Eltaher se retrouvera au centre d’échanges nourris avec différentes figures tunisiennes qui se succèdent au Caire, dont Habib Bourguiba. Ils font cause commune et lient la libération de la Palestine à l’indépendance tunisienne. Au Caire, le siège de la cellule destourienne accueille en 1945, autour de Habib Bourguiba et de Habib Thameur, Allal El-Fassi, fondateur et dirigeant du Parti de l'Istiqlal marocain, et Amin El-Husseini, mufti de Palestine ainsi que Mohamed Ali Eltaher. En 1947. C’est au tour de Mohyeddine Klibi, en exil à Damas, de se joindre à Habib Bourguiba, Habib Thameur et Mohamed Ali Eltaher qui reçoivent l’émir Abdelkrim El-Khattabi, l’émir Fadl, sultan de Lahj et Allal El-Fassi. Le coup d’État des « officiers libres » entérinant la mise sous tutelle de la presse libre, en 1953, Eltaher se voit interdire de publier sa revue. L’année suivante est faste en termes de rencontres. Il reçoit dans les bureaux de son journal, qui ne paraît plus, de nombreuses personnalités arabes et notamment tunisiennes, dont le cheikh Chedly Enneifar et Ali Belhouane. S’ensuit un séjour revigorant dans une Tunisie enfin indépendante, en 1956, où il est accueilli à l’aérodrome de l’Aouina par une garde d’honneur qu’il passe en revue, privilège réservé aux hautes personnalités et chefs d’État. Reçu au palais des grands vizirs à Carthage par Habib Bourguiba, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Défense, il se voit accorder une audience par le Roi Mohamed Lamine Pacha Bey, qui le décore des insignes de Grand Cordon du « Nichan al Iftikhar » en présence de Bourguiba.

Extrait de Mohamed Ali Eltaher, Khamsûna 'âman fî al Qadhâyâ al 'Arabiyya, Muassasat Dâr al Rayhânî, Beyrouth, 1974

La Palestine et le devenir du Monde arabe sont au cœur de son séjour tunisien où il multiplie les rencontres, avec des diplomates arabes de premier plan, tel Ali Noureddine Fekini, Ambassadeur du Royaume-Uni de Libye en Tunisie, des scientifiques arabes, tel que le cheikh algérien Mohamed Thamini, des hommes politiques de premier plan dont le patricien Ahmed Zaouche, gouverneur-maire de Tunis, Mohamed Chenik, ancien grand vizir et Abdelkader Klibi, fils du Cheikh Mohyeddine décédé à Damas deux années plus tôt9. Mouldi Zlila, président de l'Association des anciens combattants volontaires tunisiens de la guerre de Palestine, organise en son honneur une réception pendant laquelle Eltaher rencontre les membres.

C’est le chant du cygne. À son retour au Caire, il découvre une Égypte complètement différente de celle qu’il a connue. Il part pour Damas en avril 1957 sans savoir qu’il ne reverra plus jamais sa patrie adoptive ni son fidèle ami El Nahhas Pacha. Il quitte la capitale syrienne et c’est désormais à Beyrouth qu’il poursuit son combat pour la libération de la Palestine. Son appartement devient le siège de deux salons politiques importants, Al-Acadimiyya (l’Académie) et Al-Nadwa (le Forum) où les personnalités du Monde arabe défilent. Les Tunisiens ne sont jamais loin. Ahmed Ben Arafa, l’ambassadeur de Tunisie et Ridha Maaouia, sémillant conseiller d’ambassade chargé de la presse, font partie des figures familières. En 1966, c’est dans une Tunisie désormais républicaine et passée au socialisme sous la férule d’Ahmed Ben Salah, qu’il accompagne le président Bourguiba dans des tournées politiques, notamment à Sousse et à Monastir. Pendant ce court séjour, il est convié aux toutes premières réceptions organisées au palais de Carthage qui vient d’être inauguré. Ce dernier voyage en Tunisie lui offre occasion de visiter des écoles et des équipements publics ainsi que de se rendre à Béja.

À l’aube du 22 août 1974, Mohamed Ali Eltaher quitte paisiblement ce monde entouré des siens. Son cortège funèbre traverse les rues de Beyrouth, escorté d’un détachement de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) en présence de représentants du roi Hassan II du Maroc, du président Bourguiba de Tunisie et du chef de l'OLP, Yasser Arafat. C’est désormais au cimetière des martyrs de Beyrouth que repose celui qui incarna pendant près d’un demi-siècle le lien étroit qui unit la Palestine à la Tunisie.

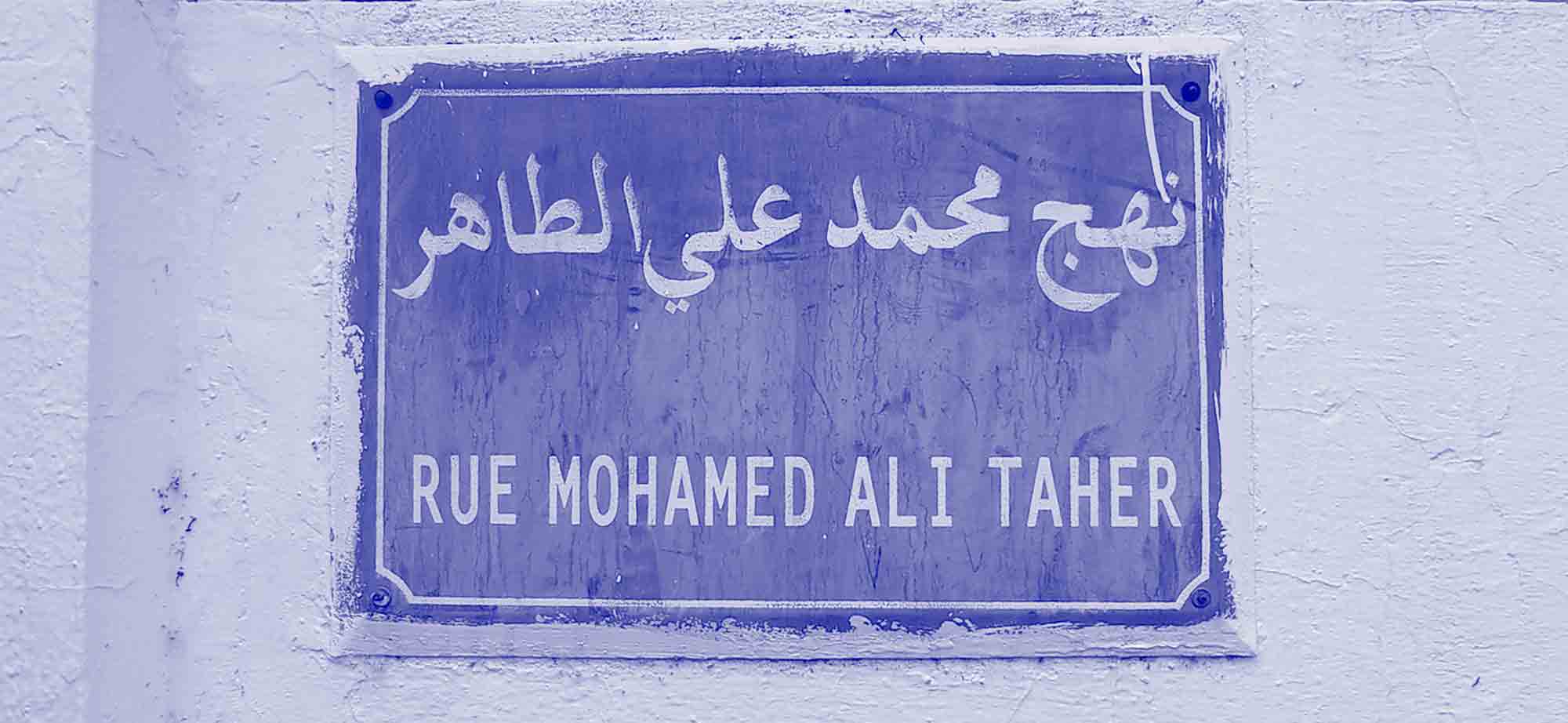

Rue Mohamed Ali Eltaher à Mutuelleville, quartier de Tunis

1 Article de La Presse de Tunisie daté du 5 juin 1958 couvrant l’accueil réservé à Mohamed Ali El Taher à son arrivée à Tunis la veille.

2 Mahdi Abdul Hadi (ed.), Palestinian Personalities: A Biographic Dictionary, 2nd ed., revised and updated, Jerusalem, Passia Publication, 2006.

3 Voir la biographie qui lui est consacrée sur le site eltaher.org

4 Dominique Perrin, « D’une guerre à l’autre : le mandat britannique », Palestine : Une terre, deux peuples. Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2000.

5 Ṣāliḥ el Kharfī, Abd al-‘Azīz al-Tha‘ālibī, min āthārihi wa-akhbārihi fī al-Mashriq wa-al-Maghrib, khamsūn ṣūrah wa-wathīqah tārīkhīyah, Beyrouth, Dār al-Gharb al-Islāmī, 1995.

6 Khalifa Chater rappelle la première tentative de création, survenue lors de leur exil à Berlin, dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, « au milieu d’un rassemblement de circonstance d’ouvriers algériens et de réfugiés tunisiens, des dirigeants du Néo-Destour annoncèrent le 21 juillet 1943, l’ouverture du Bureau du Maghreb Arabe ». Lire Khalifa Chater, « Pensée en exil et décolonisation : le cas maghrébin », Cahiers de la Méditerranée, 82 | 2011, 107-114.

7 Communication orale de Hassine Triki lors d’un échange avec l’auteur, à Buenos Aires, en avril 2005. Le bureau occupait le 10 rue du Mausolée de Saad Zaghloul.

8 Samya El Mechat, « L'improbable "Nation arabe". La Ligue des États arabes et l'indépendance du Maghreb (1945-1956) », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, vol. no 82, no. 2, 2004, pp. 57-68.

9 Abdelkader Klibi, Mohieddine Klibi ou le combat d'un tiers de siècle, éd. Cérès, Tunis, 2004.

Partager

A lire aussi...

-

L’alliance du cynisme et de la cécité occidentale ouvre les portes à l’abîmeSophie Bessis

-

Tunis tes ...Milène Tournier

-

Khalil Rabah : L'art comme institutionnalisme radicalChiara de Cesari

-

Les damnés des frontièresLéonard Sompairac

-

Lettre d’Afrique à Macron : La réparation plutôt que la restitution!Manthia Diawara

-

À la recherche d'AïdaJalila Baccar